デジタルファッションとは何かを、様々なクリエイターや企業と探求するリレーインタビュー企画。第五弾は、レオンインターナショナルの水田さんへお話を伺いました。

プロフィール 水田 琴乃

ファッションディレクター / Digital Fashion Innovator

デザイナーとしてキャリアをスタートし、2016年にレオンインターナショナルへ入社。4年間の営業職を通じて、アパレル業界の最前線で培った経験を活かしながら、CLOの導入と実用化プロセスを牽引。2022年以降は、3DモデリングやAI技術の活用に注力し、アパレル業界に革新をもたらす新しい価値を追求しています。現在は、アパレルの枠を超えた多業種とのコラボレーションのプロデュースと、3D技術を活用した次世代のものづくりを推進。アパレルとデジタルの境界を超える新しい未来を創造することに情熱を注いでいます。

デジタルファッションとの出会い

Q:普段のお仕事の内容に関して教えてください。

私はファッションディレクションを中心に担当しています。新卒からODMデザイナーとしてのキャリアを積みながら、営業職も経験してきました。当社は2015年に3DファッションデザインソフトのCLOを導入しており、ちょうどその頃私もアパレルの現場で培ってきた知識をCLOで活かすチャレンジができないかと考えていた時期だったので、いいタイミングが重なり2016年に入社しました。現在はCLOを使ったものづくりを推進しながら、これまでの経験を活かしてファッションディレクションを行っています。

Q:水田さんがCLOを使い始めたきっかけはあったのでしょうか?

実は、夫が3Dアーティストをしており、CLOが出たときに服のこんなソフトあるよ、と教えてくれて、実際に使ってみると面白くて遊び程度で制作をしていました。転職の際に今の会社がCLOを導入していると聞いて、「遊ばせてください!」、という感じで本格的に使い始めました。そこから、デジタルでの服づくりを模索するようになりました。

服づくりはデジタル化により、新たな価値を持つ

Q:CLOを使った取り組みとして、具体的にどんなことを行なっているのでしょうか?

水田さん:まずCLOを活用する第一歩として、当社は柄物の製品を得意としていることもあり、お客様への提案に使用していました。実物サンプルを作るとなると時間や手間がかかりますが、CLOで3Dデータとして柄がのった製品イメージをお見せすることで、スケッチや生地見本だけではイメージしづらい部分も、より完成品に近い形で伝えられるようになりました。こうした視覚的にわかりやすい提案ができるのは、大きな強みだと思います。

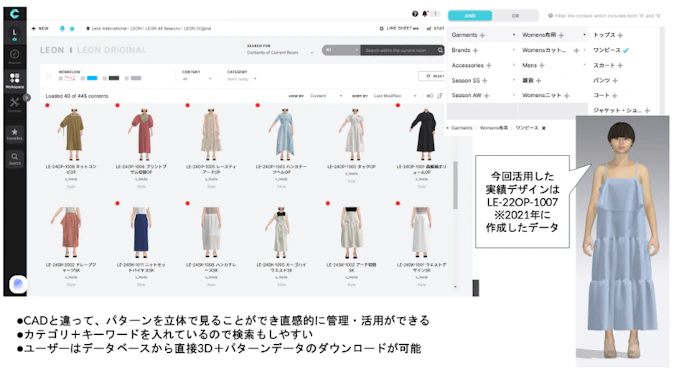

現在は、2015年のCLO導入から現在に至るまでに制作してきた膨大な3Dデータが当社にとって大切な財産となっています。実績データが新たな服づくりの武器として生かせていて、こうして継続して取り組んできて本当によかったと感じています。

Q:実際にそれらのデータの活用事例はあるのでしょうか?

製品づくりはもちろん、CLOで作った服をメタバース空間に展示し、お客さんには、ヘッドマウントディスプレイを使って入っていただき、世界観を含めた服の展示会を行いました。フィジカルでそれをやろうとすると、空間演出としての世界観を作り込むことは時間もお金もかかる。でも、デジタル上だと時間も費用を削減できる部分が多く、思い切ったチャレンジができました。

そのほかにも、服を3Dスキャンしたデータでの展示会を行うことで、遠方にいらっしゃる方やタイミングが合わず展示会に来られない方でも、デジタル上でアクセスしていただき展示会を見てもらうことにも活用できました。

Q:デジタル上での服の活用の一つとして、アバターファッションとしての活用も目指されているのでしょうか?

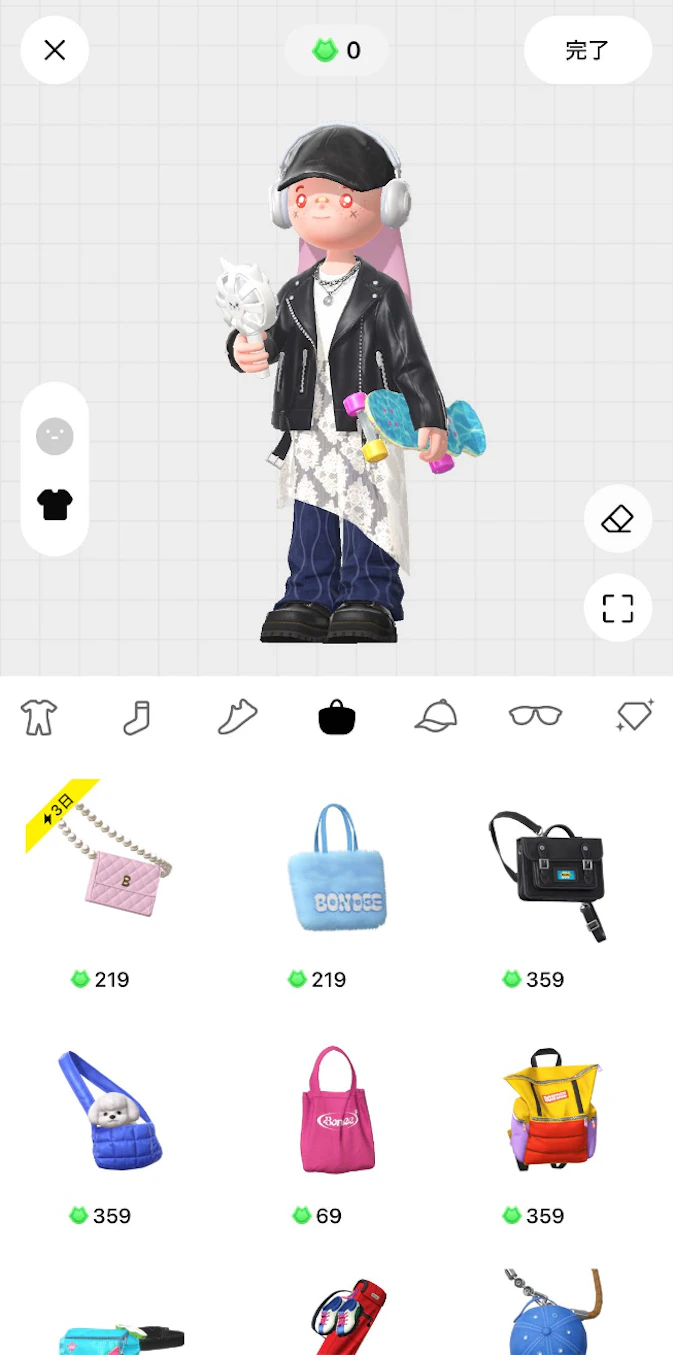

まさに、それを目指して様々な取り組みを進めています。2024年末にリリースが出ているのですが、Bondeeさんとの取り組みを始めています。ただリアル服やアバターウェアを作って売るだけではなく、さまざまな企業さんとコラボや、日本の様々なカルチャーと掛け合わせた展開を考えています。Bondeeさんにとの出会いは、私がアプリのファンで猛アタックしてスタートすることができました。これからどんどん面白いことをしてきたいと考えていますので楽しみにしてください。

服づくりのプロセスを変える使命

Q:デジタルでの服づくりをする前と後で変わったことはありますか?

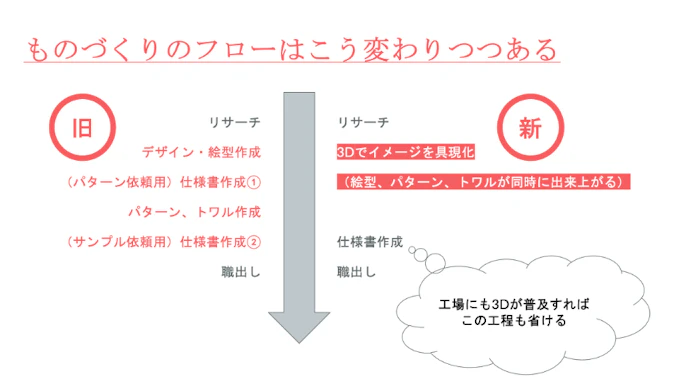

ものづくりが目に見えるということがとても大きいです。その結果として、服を作るフローが大きく変化してきています。具体的には、過去にデザインした服を今のトレンドに合わせてアレンジすることで、レガシーを現代に蘇らせることができます。それをお客さんに対して、スピード感を持ってすぐに目に見える形で提案できるようになりました。

今まで作ってきた製品そのもの自体も財産ではあるのですが、服をリアルで作っていると本当に場所がなくなるんですよ・・・サンプルルームが会社にあるんですが、3ヶ月も経てば満ち満ちになってしまい、保管しておくことができないものが多く出てきます。仕様書は残しているんですが、仕様書だけを見てどんな服なのかイメージできる人は社内でも少ないし、お客さんとなるともっと少なくなります。過去に作ったものを、いつでも実物に近い状態で見ることができるのが、CLOで作った3Dの服のデータの一番のメリットです。

そういった提案をするときに、デジタルデータを使わない方法で提案しようとすると、サンプルを作るためにデザインの方向性をパタンナーさんに伝えて、絵型を描いてこんな風にしたいという打ち合わせをして、パターンを引いてもらってトワルを見て修正して仕様書に落とし込んでやっと服が作れる。そのプロセスがデジタルデータを使うことで短縮できます。さらに、微調整もその場で簡単にできて実物に近い完成物を目で見て判断ができるので、合意プロセスが圧倒的に早くなります。

2Dでの服の提案だと、どうしても提案する側と受ける側でイメージのギャップがあります。さらに制作途中で使う生地が変わっていたりすると、シルエットやドレープの広がり方など、完成品と初期段階のものではどうしても差が出てしまう。そんなギャップが、3Dデータを使うと差が限りなく縮まっていくんです。

デジタルファッションを推進する過程の大きな課題として、元々の制作プロセスを変えることが業界にとって中々難しいのですが、それを推し進めていくことこそ自分の使命だと感じています。

Q:そのプロセスの変化は、業界全体にどんな影響を与えるのでしょうか?

若手のデザイナーがもっと活躍しやすくなると思います。これまでの服を作るプロセスはどうしても経験値で補わないといけない部分がありました。それが、デジタルで服を作れるようになると、まず作って試してみるということがやりやすくなるし、若い方の今の時代と捉えた感性を目に見える形で表現できるようになります。そこにベテランが持つものづくりの経験値が掛け合わさると、もっとものづくりは自由で広がりを持つと思います。

Q:これまでのプロセスを変える難しさはどんなところにありますでしょうか?

やはり、今まで通りにやるって楽なんですよね、慣れた人にとって。その通りにやればいいわけですから。でも、新しいことを取り入れるって、変えなきゃいけないことや新たに覚えないといけないことが多くあり、一時的には生産性が下がることがあると思うんです。でも、それでもやるんだ、という強い意思がどうしても必要になる。改革側としては、変えれば良くなると分かっていても、社員が多ければ多いほど大変になる。それを当社では、ベテランの方と手を取り合って変えていきたいと思い、まずは自分たちがやって見せることで変化を推し進めています。

私のいる部署はデザインの提案やディレクションをする部隊で、新規の提案するときに一番大事なのがリサーチになります。それこそ本来デザイナーがやるべきところで、従来のプロセスだとデザイナーは絵型を描く作業に多くの時間を費やすことになります。さらに絵だけでイメージを伝えることが難しいので、似ているサンプルを探したり、打ち合わせをしたりで時間を使うことになってしまう。そこをCLOを使うことで時間短縮できる。CLO上でデザインを考えたり試行錯誤したりすることに、より集中できるようになります。

デジタルファッションの二つの可能性

Q:デジタルファッションの可能性として感じるものはどんなものがありますか?

大きく二つあります。一つは場所を選ばないこと。例えば展示会リアルにやろうとしたときに東京で開催するときに遠方の方はどうしても物理的な問題として来れなかったりします。それがバーチャルな世界であればその物理的な距離の制約をなくすことができます。

もう一つは、ファッションを楽しむ第一歩にデジタルファッションがなるんじゃないかと思います。ファッションを楽しみたいと心の中で思っている人はいっぱいいると思うんです。でも、自分自身がそうでしたが「私なんかが」とか、「お店の敷居が高くて入れない」ということがあって、諦めている服があったりすると思います。でも、デジタルファッションはそんなことを気にしないで自分自身のアバターに着せて見て、自分がどこまで変われるのか、それを楽しむことができると思います。ファッションを楽しみたいと少しでも思っている人が、一歩を踏み出すことの体験をデジタルファッションは叶えてくれると信じています。